タンパク質とコンピューターの意外な関係

タンパク質がどうとかアミノ酸がどうという話は、栄養学や生物科学というような分野の話です。

一方、コンピューターというのは電子工学とか、コンピューター工学と呼ばれるような分野で研究されています。

そして、少なくともこれまでは、両方が直接結びつくことはあまりありませんでした。

しかし、最近はその状況が変わってきています。

例えば、タンパク質の構造をコンピュータ上で立体的に再現してその構造を分析したり、薬としての性質を予測したりというようなことが行われています。

一昔前まで、こんな芸当はとても不可能でした。

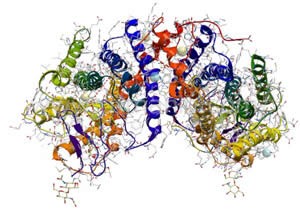

実は、タンパク質の分子というのは、非常に複雑な分子構造をしています。

よくイラストなんかではボールのような球体で描かれていたりしますが、実際にはとてつもなく長いリボンがほどけないほど絡まったような形をしているのです。

そして、どんな性質を持つかは、どんな形をしているかということに深く関係しています。

化学物質の反応というのは、極端に言えばネジとボルトとか、カギと鍵穴のように、その形に左右されるからです。

コンピューターの処理能力が飛躍的に上がったことで、その計算能力が複雑な化学反応に追い付いてきたというわけですね。

こんな風にコンピューターで計算した結果を薬学に応用して薬を作ることは「IT創薬」なんて呼ばれていたりします。

ちなみに、世界最高の計算速度と認められた日本のスーパーコンピューター「京」は、通常のコンピューターなら20年下かかる計算を1周間程度で終わらせることができるようです。

そのうち、医薬品だけではなくサプリメントの世界にも、コンピューターによる分子デザインが応用される日が来るのかも知れません。

※当サイトへのリンクを歓迎いたします。

(管理人へのご連絡は不要です)

(管理人へのご連絡は不要です)